Notícias do último congresso sobre Neurofibromatoses realizado em São Francisco, na Califórnia

Relato do Dr. Bruno Cezar Lage Cota

Agradecimentos

Agradecemos de modo especial ao pai de uma paciente do nosso CRNF, que pediu para não ser identificado, e que diante de suas condições financeiras favoráveis e de um grande senso de colaboração e incentivo se dispôs a custear a viagem do Dr. Bruno para o congresso, com o intuito de aprimorarmos e atualizarmos o nosso conhecimento sobre as NFs.

Além disso, a viagem foi uma oportunidade para o Dr. Bruno apresentar para alguns cientistas os resultados parciais da sua pesquisa, na qual utiliza a música como um possível tratamento para alguns problemas cognitivos e de socialização na NF1. Estes resultados, que em breve devem ser publicados em revistas científicas e divulgados aqui, despertaram grande interesse dos pesquisadores com quem ele pôde discutir o tema.

Mesa redonda com participação da Dra. Juliana Souza

A Dra. Juliana Ferreira de Souza, médica e pesquisadora do CRNF, foi convidada para ser uma das representantes da América latina em uma mesa de discussão, que contou com a participação de pesquisadores, médicos, presidentes de associações e pacientes de vários países.

O objetivo da discussão foi levantar alguns aspectos relevantes sobre a pesquisa e a assistência às pessoas com Neurofibromatoses, dentro do contexto local de cada participante. O debate ocorreu no jantar de abertura do congresso, que é um dos momentos mais importantes do evento.

Juliana tem se destacado internacionalmente por seus trabalhos científicos em Neurofibromatoses, e apresentou os nossos avanços na assistência e em pesquisa no CRNF, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos diariamente, especialmente pelas limitações de recursos financeiros.

Nesse mesmo jantar foi anunciado o Prêmio Von Recklinghausen, que se destina anualmente ao pesquisador de maior destaque atual em Neurofibromatoses. Dessa vez foi eleito o Dr. Scott R. Plotkin, dos EUA, de mérito inquestionável.

Principais focos do congresso

O congresso trouxe uma melhor compreensão sobre os neurofibromas plexiformes e os tumores malignos da bainha do nervo periférico (TMBNP), por meio de investigação de alterações genéticas na ciência básica. Além disso, foram apontados alvos para desenvolvimento de medicamentos no tratamento destas duas complicações mais graves da NF1. Também foram discutidos métodos diagnósticos mais precisos, o uso de medicamentos tanto em modelos animais, culturas de células como em humanos. Uma grande ênfase foi dada aos estudos sobre a capacidade dos inibidores de uma via metabólica celular (MEK) reduzirem o crescimento dos plexiformes.

Os resultados iniciais de um desses estudos, desenvolvidos pela National Institute of Cancer, nos EUA, evidenciaram uma redução de 22% no volume médio dos tumores plexiformes dos pacientes tratados com o medicamento Selumetinibe, e que 67% de todos os pacientes tiveram uma redução maior do que 20% do volume desses tumores após 1 ano de tratamento.

Neurofibromas podem diminuir espontaneamente, sem tratamento

Em contrapartida, vale ressaltar outro interessante estudo que constatou que mais da metade dos tumores plexiformes reduziram espontaneamente de tamanho ao longo de aproximadamente 9 anos, mesmo sem tratamento algum.

Essa constatação importantíssima merece ser sempre levada em consideração na interpretação dos resultados dos estudos em que o principal objetivo seja a redução do tamanho dos tumores plexiformes.

Para isso, emerge a seguinte questão: a redução do volume dos tumores com o uso de determinada droga foi realmente maior do que a redução que poderia ocorrer espontaneamente, de modo que valha à pena usar a medicação, considerando os seus custos e efeitos colaterais?

Ao longo dos últimos anos tem sido observado que em alguns pacientes o efeito dos inibidores MEK se reduz de modo significativo ao longo do tratamento, devido a um tipo de “tolerância” que os próprios tumores desenvolvem em relação ao medicamento. Sendo assim, atualmente há uma tendência em se estudar a associação dos inibidores MEK com outras drogas, visando melhores resultados. Alguns resultados desses estudos são animadores, mas ainda se restringem a modelos animais e culturas de células, portanto ainda precisam ser testados em humanos.

Uma nova droga (Abemaciclib) foi eleita para ser estudada no tratamento dos neurofibromas nodulares atípicos, que possuem uma correlação com uma mutação específica e risco aumentado para transformação maligna. Esses tumores não raramente localizam-se em sítios de difícil abordagem cirúrgica e estudos prévios mostraram que esses tumores não respondem bem ao tratamento com os inibidores MEK. O estudo possui previsão de início ainda nesse ano.

Para os neurofibromas cutâneos e subcutâneos, algumas modalidades de tratamento não farmacológico foram propostas, mas ainda carecem de mais estudos para confirmar a eficácia e segurança. Nenhum medicamento foi apresentado com possível efeito terapêutico para os neurofibromas cutâneos, exceto pela observação, levantada apenas em um relato de caso, da redução do número desses tumores com o uso dos inibidores MEK. Contudo, também são necessários estudos de maior validade científica para que esse possível efeito seja considerado para as pessoas com NF1, levando-se sempre em conta os riscos dos efeitos colaterais, o custo e a comparação com outras formas de tratamento convencional, como a cirurgia, por exemplo.

Em conformidade com os avanços tecnológicos no campo da Inteligência Artificial (IA), o uso desse recurso foi um tema de relevância no congresso. A sua utilização tem sido alvo de estudo para o cruzamento de dados referentes a características clínicas e genéticas dos indivíduos, com objetivo de maior acurácia para o diagnóstico de lesões malignas, e para o desenvolvimento de possíveis alvos terapêuticos para os tumores. Além disso, a IA foi proposta para aprimorar os métodos de identificação e de mensuração dos tumores plexiformes, por meio de análise computacional de exames de imagem.

Outro avanço tecnológico que foi apresentado foi o uso da Ressonância Magnética por Emissão de Pósitrons (PET-RNM), que possui a mesma precisão da Tomografia Computadorizada por Emissão de Positrons (PET-CT) para a detecção de tumores malignos ou com risco de malignização. A primeira possui a vantagem de expor os pacientes a uma quantidade muito menor de radiação, contudo possui a grande desvantagem do seu elevado custo, o que torna essa modalidade diagnóstica ainda muito distante para a nossa realidade.

Dentre os avanços tecnológicos na área da genética, no campo da ciência básica, mereceram destaque alguns estudos com o uso de técnicas de edição gênica, por enquanto com o principal objetivo de construir modelos mais fidedignos de tumores malignos, para uma melhor compreensão do seu comportamento e de suas características biológicas, permitindo alvos terapêuticos mais específicos para o tratamento.

Quanto à possibilidade futura do uso da edição e da terapia gênica para as pessoas com Neurofibromatoses, muitas questões foram levantadas, dentre elas: quando o método for acessível, quem deverá ser tratado? Quando tratar? Quais seriam os riscos? Quanto tempo de vigilância esses riscos demandariam? Quais seriam os efeitos prejudiciais e ainda desconhecidos dos vetores virais, que são usados nos métodos de edição do DNA humano?

No campo da cognição, também foram apresentados alguns avanços para compreensão dos problemas cognitivos e comportamentais na neurofibromatose tipo 1. Um estudo está acompanhando 109 crianças e adolescentes de 3 a 15 anos de idade. Até o momento 52 % delas mostraram-se na faixa de risco para transtorno do espectro autista (TEA), sendo 19% em risco severo. Foi encontrada uma forte correlação entre esses resultados e os sintomas de TDAH e a disfunção executiva. Não houve predomínio dessas alterações no sexo masculino, ao contrário do que é observado nas crianças e adolescentes com TEA, mas sem NF.

Em outro estudo, também com desenho longitudinal, porém com uma amostra menor, algumas crianças com NF1 foram avaliadas em um primeiro momento, quando tinha de 3 a 5 anos, e reavaliadas quando tinham entre 9 e 12 anos. Foi observado um aumento importante dos sintomas de ansiedade e desatenção entre a primeira e a segunda avaliação, mostrando que esses problemas podem não ser aparentes na fase pré-escolar.

Uma tendência ao uso de métodos de psicoterapia online tem sido observada desde o penúltimo congresso em Paris. Um grupo de pesquisadores de Harvard utilizou métodos de psicoterapia online com o intuito de obter melhor capacidade de resiliência entre as pessoas com NF1, uma vez que essa é uma capacidade importante para as pessoas que possuem doenças crônicas e incuráveis. Os pesquisadores encontraram resultados positivos com o método. Um outro grupo de pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer, nos EUA, usou técnicas de vídeo-chat, associadas à meditação (chamada de mindfullness, que quer dizer mente plenamente consciente) em pacientes com NF1 e tumores plexiformes dolorosos, e observaram uma melhor tolerância à dor, o que pode resultar em melhor qualidade de vida desses pacientes.

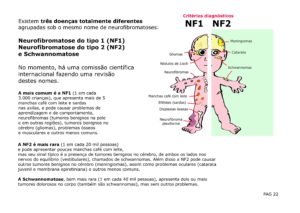

Novos critérios diagnósticos para as Neurofibromatoses e (provável) nova nomenclatura

Uma comissão científica internacional se reuniu durante o Congresso para dar continuidade ao ciclo de discussões sobre os critérios diagnósticos nas NF, do qual participaram os Dr. LOR e Dr. Nilton Alves de Rezende.

O objetivo é atualizar os critérios com todo o conhecimento advindo nos últimos 30 anos, especialmente no campo da genética, assim como incorporar o reconhecimento de outras manifestações clínicas comuns para o aprimoramento dos critérios prévios.

A provável mudança nos nomes das doenças visa incorporar esses avanços e construir uma nomenclatura mais apropriada, uma vez que, por exemplo, existe entre pacientes, familiares e mesmo entre profissionais de saúde uma recorrente confusão entre as neurofibromatoses tipo e 1 e tipo 2.

As alterações dos critérios provavelmente serão publicadas em revistas científicas em breve e, logo que forem publicadas, também serão divulgadas aqui.

Palestra do Dr. Vincent Riccardi

A palestra do Dr. Vincent Riccardi, um dos maiores pesquisadores em neurofibromatoses no mundo e grande incentivador e colaborador para as nossas pesquisas no Brasil, sintetizou e destacou alguns temas relevantes do congresso, com novos questionamentos e possíveis direções futuras.

Riccardi destacou a importância de um olhar mais abrangente sobre as neurofibromatoses. Embora a investigação do genótipo (informações presentes no DNA) seja essencial, sabemos que ela por si só tem se mostrado insuficiente para responder a algumas questões elementares, como, por exemplo: por que a segunda mutação, que ocorre no DNA de algumas células do corpo e acarreta em alguma manifestação clínica (por exemplo, o neurofibroma) ocorre especificamente em um determinado local? Quais são os fatores locais (do corpo) envolvidos nisso?

Além disso, a maioria dos estudos científicos busca compreender o motivo de algumas pessoas com NF1 desenvolverem tumores malignos (TMBNP). Contudo, Riccardi apontou que também seria importante direcionar o foco para as pessoas que não os desenvolvem. Quais seriam os fatores que as protegem?

Outras características também precisam, segundo Riccardi, ser melhor elucidadas, como o reconhecimento de todos os estágios dos neurofibromas cutâneos nas pesquisas e a idade dos indivíduos, uma vez que esses fatores geralmente resultam em diferentes características na biologia dos tumores; os possíveis efeitos adversos do tratamento cirúrgico sobre os tumores plexiformes na NF1, especialmente se haveria maior risco de transformação maligna na parte do tumor que não foi removida; a investigação de biomarcadores, que são moléculas presentes na corrente sanguínea, e que poderiam representar o grau de atividade da doença (como exemplo ele citou um projeto que em breve deverá ser desenvolvido dra. Juliana Souza, orientado pelo dr. Lor e com a colaboração dos demais pesquisadores do CRNF, como algo promissor nesse campo).

Riccardi também destacou a importância de se compreender o gene responsável pela produção da neurofibromina sob um ponto de vista histórico e evolutivo, citando, como exemplo, os achados e levantamentos recentes sobre o homem de Cro Magnon (ver link aqui). Ele levantou a importância de se tornar o desenvolvimento científico nas NF mais abrangente ao redor do globo, especialmente em países fora do eixo EUA – Europa, e finalizou a palestra com algumas perspectivas futuras, dentre elas o uso da inteligência artificial no aprimoramento de métodos diagnósticos e no desenvolvimento de novas terapias, além da expectativa em relação à edição e da terapia gênica como possibilidades reais para o futuro, mas que ainda muito desafiadoras.

Temas pouco abordados ou ausentes

Alguns assuntos relevantes foram pouco frequentes dentre os trabalhos científicos apresentados, e dentre eles merece destaque o pequeno número de temas relacionados à ginecologia e a saúde da mulher. São relativamente comuns os sintomas de dismenorreia e sangramento menstrual aumentado entre as mulheres com NF1, além de outros problemas, como o risco aumentado para o câncer de mama. No entanto, a saúde da mulher foi o objeto de pesquisa em somente três trabalhos apresentados no congresso. Além disso, o tratamento cirúrgico nas NF, os problemas fonoaudiólogicos e nutricionais, os tratamentos não farmacológicos e a descrição de novas características clínicas também tiveram pouco ou nenhum destaque no evento.

Dr. Bruno Cezar Lage Cota

Centro de Referência em Neurofibromatoses do HC UFMG

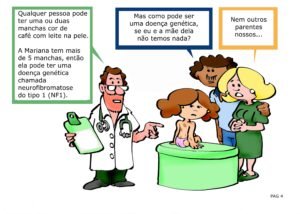

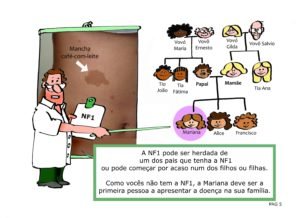

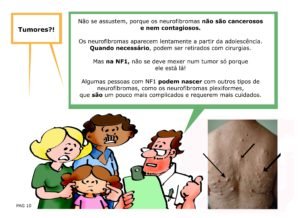

Finalizamos a quarta edição da cartilha “As manchinhas da Mariana”, com algumas mudanças importantes. Esta nova edição será impressa com apoio da UNIMED BH para ser distribuída às famílias das pessoas com neurofibromatoses.

O Dr. Nikolas Mata-Machado, que é um neurologista brasileiro e norte-americano da Universidade de Illinois, perguntou-me se conheço a prática de retirar um pouco de sangue e reintroduzir na própria pessoa como tratamento para os neurofibromas. Sua dúvida decorre de ter recebido um e-mail de alguém (que ele não revelou o nome) do Brasil, que vem usando este método há alguns anos e, segundo a referida pessoa, estaria reduzindo os neurofibromas em seu filho ou filha.

Como esta técnica, chamada de “autohemo”, não existe na medicina praticada nos Estados Unidos, o Dr. Nikolas me perguntou o que eu saberia sobre isto.

Antes de responder, preciso lembrar que muitas pessoas que vão a um médico e recebem um diagnóstico de uma doença incurável (como as neurofibromatoses) podem se desesperar e então elas procuram tratamentos alternativos, já que a medicina científica diz que não pode curar seu problema.

Estas pessoas merecem todo o nosso respeito e compreensão, porque é realmente muito difícil ficarmos apenas observando a doença evoluir sem que possamos fazer alguma coisa (para ver post recente sobre isto: CLIQUE AQUI).

No entanto, há outras pessoas que se aproveitam da nossa fragilidade diante de uma doença incurável para nos explorar, vendendo soluções mágicas que não funcionam e ainda podem nos causar danos. Vender soluções falsas é crime e as pessoas que fazem isso não merecem nosso respeito, mas sim a sua denúncia aos órgãos públicos e, se comprovada sua culpa, a sua condenação.

Outra observação, que pode confundir as pessoas, é que podemos colher o sangue de uma pessoa e manter este sangue em estoque antes de uma cirurgia, por exemplo, e esta técnica é aprovada e eficiente para o tratamento de uma eventual hemorragia. Neste caso, o sangue será reintroduzido numa veia da pessoa e não injetada na musculatura. Portanto, esta técnica correta não pode ser confundida com a tal “autohemo” que seria retirar sangue e depois reintroduzir na mesma pessoa para tratar doenças.

É preciso então dizer claramente que esta técnica de retirar um pouco de sangue de uma pessoa para depois reintroduzir este sangue na mesma pessoa com a finalidade de tratar uma série de doenças é proibida por entidades de profissionais da saúde, como os conselhos federais de Medicina e de Farmácia (para ver a íntegra do parecer do CFM CLIQUE AQUI )

Por que é proibida?

Pelo motivo fundamental de que não há nenhum estudo científico mostrando que reintroduzir o sangue de uma pessoa nela mesma possa curar doenças tão diferentes como psoríase, câncer ou neurofibromatose, por exemplo.

Se um suposto tratamento não funciona, não justifica colocar a vida das pessoas em risco, porque a manipulação do sangue pode resultar em hematomas, infecções e outras complicações mais graves.

Mas por que os médicos ou cientistas não estudam esta técnica?

Porque para começar qualquer estudo científico precisamos de ter algum fato conhecido que indique o caminho daquela pesquisa, ou seja, precisamos de uma hipótese racional para começar o estudo.

Por exemplo, se alguém descobriu que os neurofibromas possuem muitas células que produzem histamina (que causa coceira, por exemplo), será que uma droga que diminua a histamina poderia parar o crescimento dos neurofibromas? Um exemplo desta hipótese racional são as pesquisas com o cetotifeno (ver aqui: https://amanf.org.br/cetotifeno-na-nf1/).

E qual a hipótese da auto-hemotransfusão?

Não há nenhuma hipótese racional baseada na anatomia, na biologia, na fisiologia ou na medicina que nos faça pensar que injetar o sangue na musculatura poderia causar algum benefício, pois o que vai acontecer é apenas um hematoma.

O hematoma é um acúmulo de sangue que sai dos vasos (artérias ou veias) e se mistura com os tecidos corporais. Quando acontece um hematoma, por trauma dos vasos, ele precisa ser reabsorvido pelo corpo, pois o lugar natural do sangue é dentro dos vasos.

O sistema imunológico reconhece que aquele sangue precisa ser removido dos tecidos e inicia um processo inflamatório que destrói os glóbulos vermelhos, passando da cor arroxeada do hematoma (quando visível sobre a pele) para a cor amarelo-esverdeado da decomposição da hemoglobina, que é eliminada pelo fígado.

Hematomas são problemas eventuais a serem resolvidos pelo organismo e não soluções para outros problemas de saúde.

E nos neurofibromas?

Não há qualquer ligação possível entre o processo natural de reabsorver o hematoma e o crescimento dos neurofibromas, os quais são produzidos por alterações genéticas que a pessoa traz com ela, desde a vida dentro do útero de sua mãe.

E por que algumas pessoas acham que funciona nelas?

Porque todos nós podemos acreditar que um tratamento está funcionando quando desejamos MUITO que ele funcione.

Principalmente quando as mudanças desejadas pelo tratamento são sutis, lentas ou de difícil medida.

E para sabermos se os neurofibromas estão crescendo ou diminuindo, precisamos registrar os neurofibromas em séries de fotografias ao longo de vários anos, contando e medindo cada um dos neurofibromas, como é feito na pesquisa da Dra. Sara de Castro Oliveira e do bolsista Matheus Cotrim em andamento em nosso Centro de Referência.

Conclusão

Não devemos usar auto-hemotransfusão porque é inútil, perigosa e porque é um crime.