Em mais uma continuidade da divulgação online dos capítulos escritos para a Edição Comemorativa dos 20 anos do CRNF, a ser lançada em novembro de 2024, apresentamos o excelente texto da Dra. Pollyanna Barros Batista, fonoaudióloga que participa do CRNF há mais de uma década, contribuindo com diversos conhecimentos originais sobre os problemas fonaudiológicos na NF1 e nas Schwannomatoses. Agradecemos mais esta colaboração para a ampliação dos nossos conhecimentos.

Dr. Lor

Pollyanna Barros Batista

Fonoaudióloga

Doutora e Mestre em Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto

Especialista em Linguagem pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia

Idealizadora da Plataforma Hey Ear

Introdução

A Neurofibromatose tipo 1 (NF1) é uma doença genética hereditária, autossômica dominante, que afeta aproximadamente 1 em cada 3.000 indivíduos em todo o mundo. Caracterizada pela presença de múltiplos tumores benignos ao longo dos nervos periféricos, bem como por manchas café-au-lait na pele e outras manifestações cutâneas e ósseas, a NF1 é uma das doenças genéticas mais comuns e variadas em termos de apresentação clínica (FRIEDMAN, 1999; HUSON; HUGHES, 1994).

As manifestações clínicas da NF1 são diversas e podem incluir problemas neurológicos, ortopédicos, oftalmológicos e cardiovasculares. No âmbito da comunicação, indivíduos com NF1 frequentemente apresentam dificuldades de fala e linguagem, dificuldades de aprendizagem, problemas auditivos e déficits cognitivos. Essas alterações podem impactar significativamente a qualidade de vida dos pacientes e suas habilidades de interação social (ROSENFELD et al., 2010; NORTH, 2000).

Dada a complexidade e a variabilidade das manifestações da NF1, a abordagem terapêutica requer uma equipe multidisciplinar, na qual o fonoaudiólogo desempenha um papel crucial. A atuação fonoaudiológica na NF1 envolve a avaliação e o tratamento de alterações de fala, audição, linguagem, voz e deglutição, além do suporte no desenvolvimento de habilidades comunicativas e cognitivas (VIEIRA, 2004; PULSIFER et al., 2007).

Alterações da Comunicação na NF1

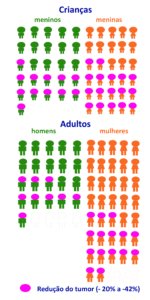

A NF1 frequentemente está associada a diversas alterações na comunicação, abrangendo dificuldades de fala, linguagem e aprendizado. Essas alterações podem variar amplamente em termos de gravidade e impacto funcional, refletindo a heterogeneidade clínica da doença. Indivíduos com NF1 frequentemente apresentam dificuldades na aquisição e desenvolvimento da linguagem. Estudos indicam que aproximadamente 60% das crianças com NF1 podem apresentar algum tipo de déficit de linguagem (ROWAN et al., 2014). Esses déficits podem se manifestar como atrasos na aquisição da linguagem, dificuldades na compreensão e expressão verbal, vocabulário limitado e problemas na construção de frases complexas (HARRIS et al., 2016).

As dificuldades de linguagem frequentemente se estendem para as habilidades de leitura e escrita, contribuindo para problemas acadêmicos significativos. Estudos sugerem que crianças com NF1 têm maior risco de desenvolver dislexia e outros transtornos de aprendizagem relacionados à leitura (OLSEN et al., 2013). Essas dificuldades podem resultar em uma baixa autoestima, frustração e desmotivação escolar, impactando negativamente o desempenho acadêmico geral (UTTER et al., 2014).

Entre os transtornos específicos de fala, a disartria e a apraxia de fala são relativamente comuns em pacientes com NF1. A disartria, uma desordem motora da fala resultante de lesões no sistema nervoso central ou periférico, pode causar articulação imprecisa, voz monótona e ritmo de fala irregular (HILTON; WOLLAND, 2012). Já a apraxia de fala, uma desordem neurológica que afeta a programação dos movimentos necessários para a produção da fala, pode levar a dificuldades significativas na articulação de sons e na fluência verbal (MORRISON et al., 2013).

Indivíduos com NF1 podem apresentar dificuldades significativas de motricidade orofacial, incluindo problemas na coordenação e controle dos músculos responsáveis pela mastigação, deglutição, fala e expressão facial. Essas dificuldades podem se manifestar como fraqueza muscular, movimentos orais incoordenados e anomalias estruturais, como alterações na mordida e no posicionamento dos dentes, que impactam negativamente a clareza da articulação, a fluência da fala e a eficiência na alimentação. Além disso, a presença de neurofibromas na região orofacial pode exacerbar essas dificuldades, comprometendo ainda mais a função motora e a estética facial, e, consequentemente, a qualidade de vida das pessoas com NF1 (HINKLEY et al., 2012; SILVA et al., 2015).

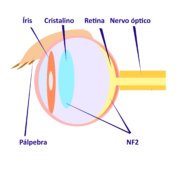

Indivíduos com NF1 podem apresentar problemas auditivos que agravam as dificuldades comunicativas. A perda auditiva neurossensorial, embora não seja comum, pode ocorrer devido à presença de neurofibromas ao longo do nervo auditivo (NIEMANN et al., 2012). Além disso, déficits no processamento auditivo podem interferir na aquisição e uso eficiente da linguagem (BATISTA et al., 2010; BATISTA et al., 2014; HINKLEY et al., 2012). Crianças e adultos com NF1, devido ao transtorno do processamento auditivo, podem ter dificuldades para entender instruções complexas, seguir conversas e captar nuances de linguagem como metáforas e expressões idiomáticas (BATISTA et al., 2010; BATISTA et al., 2014).

Intervenção Fonoaudiológica

A intervenção fonoaudiológica em indivíduos com NF1 é essencial para minimizar as dificuldades associadas à condição. Devido à variabilidade nas manifestações clínicas da NF1, as abordagens terapêuticas devem ser individualizadas, levando em consideração as necessidades específicas de cada paciente. As principais estratégias de intervenção fonoaudiológica, destacando técnicas específicas, são discutidas a seguir.

Estratégias de Intervenção para Fala e Voz

A terapia de fala e voz para pacientes com NF1 visa melhorar a articulação, fluência, voz e prosódia. As estratégias incluem:

- Exercícios de articulação: Práticas direcionadas para a produção precisa de sons específicos que são frequentemente articulados incorretamente.

- Terapia de fluência: Técnicas para melhorar a fluidez da fala, como controle de ritmo e técnicas de suavização.

- Intervenção vocal: Exercícios para melhorar a qualidade vocal, incluindo controle de volume e tom, e técnicas de relaxamento para reduzir a tensão vocal.

- Treinamento prosódico: Práticas para melhorar o ritmo, entonação e ênfase da fala, ajudando a tornar a comunicação mais natural e expressiva (HILTON; WOLLAND, 2012).

Terapia de Linguagem

A terapia de linguagem para indivíduos com NF1 pode abordar tanto a linguagem receptiva quanto a expressiva. As abordagens incluem:

- Intervenção para a linguagem receptiva: Técnicas para melhorar a compreensão verbal, como o uso de pistas visuais, simplificação da linguagem e repetição de instruções.

- Intervenção para a linguagem expressiva: Estratégias para ampliar o vocabulário, melhorar a estrutura frasal e desenvolver habilidades narrativas.

- Desenvolvimento de habilidades pragmáticas: Intervenções que focam na utilização da linguagem em contextos sociais, incluindo práticas de conversação e treinamento de habilidades sociais (PHILLIPS et al., 2011).

Intervenção para o Processamento Auditivo

A intervenção para o Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC) em indivíduos com NF1 envolve várias abordagens:

- Treinamento auditivo: Exercícios para melhorar as habilidades auditivas (BATISTA, 2016).

- Uso de tecnologia assistiva: O sistema Roger é uma tecnologia inovadora que auxilia pessoas com TPAC. Utilizando microfones sem fio e receptores, o Roger transmite a voz do falante diretamente para os ouvidos da pessoa com TPAC, minimizando os ruídos de fundo e melhorando a clareza do som. Esta ferramenta é especialmente eficaz em ambientes educacionais, onde o barulho pode dificultar a compreensão auditiva.

- Estratégias compensatórias: Técnicas para ajudar os pacientes a lidar com as dificuldades auditivas, como ensinar a pedir para que as informações sejam repetidas ou reformuladas (CHERMAK; MUSIEK, 1997).

Perspectivas Futuras

Avanços na Pesquisa

A pesquisa sobre NF1 e suas implicações para a comunicação está em constante evolução. Estudos recentes têm explorado as bases genéticas e neurobiológicas das dificuldades de comunicação associadas à NF1, proporcionando insights valiosos que podem orientar o desenvolvimento de intervenções mais eficazes. Além disso, a pesquisa sobre novas tecnologias de avaliação e intervenção, como o uso de ferramentas digitais e plataformas de treinamento auditivo, oferece promissoras perspectivas para a melhoria dos cuidados (HARRIS et al., 2016).

Desenvolvimento de Protocolos Individualizados

A tendência crescente na medicina personalizada também está se refletindo na fonoaudiologia. A utilização de protocolos de avaliação e intervenção individualizados, baseados em uma compreensão detalhada do perfil clínico e das necessidades específicas de cada paciente, promete aumentar a eficácia do tratamento. A integração de dados genéticos, neuropsicológicos e comportamentais pode permitir uma abordagem mais precisa e adaptativa (PHILLIPS et al., 2011).

Tecnologia e Inovação

O uso de tecnologias inovadoras, como aplicativos, dispositivos de comunicação alternativa e plataformas de telefonoaudiologia, oferece novas oportunidades para melhorar a acessibilidade e a eficácia das intervenções fonoaudiológicas. A implementação dessas tecnologias pode facilitar a continuidade do tratamento, especialmente em contextos em que o acesso a serviços presenciais é limitado (CFFa, 2020).

Conclusão

Os desafios enfrentados na intervenção fonoaudiológica de indivíduos com NF1 são numerosos e complexos, exigindo uma abordagem multifacetada e colaborativa. No entanto, as perspectivas futuras são promissoras, com avanços contínuos na pesquisa, desenvolvimento de tecnologias inovadoras e uma ênfase crescente na personalização e interdisciplinaridade dos cuidados. A combinação desses elementos tem o potencial de transformar significativamente o manejo fonoaudiológico da NF1, melhorando os resultados para os pacientes e suas famílias.

Referências

BATISTA, A. C.; SILVA, M. C. B.; SILVA, V. F. R. de O. Processamento auditivo central em indivíduos com neurofibromatose tipo 1. Revista CEFAC, v. 12, n. 3, p. 408-413, 2010.

BATISTA, A. C.; SILVA, M. C. B.; PINTO, C. F. Processamento auditivo central em indivíduos com neurofibromatose tipo 1: implicações fonoaudiológicas. CoDAS, v. 26, n. 3, p. 204-210, 2014.

BATISTA, Pollyanna. Treinamento auditivo acusticamente controlado na neurofibromatose tipo 1. 2016. 113 f. Tese (Doutorado em Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUBD-A8WLCA>. Acesso em: 12 jul. 2024.

Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa). Diretrizes de boas práticas em teleaudiologia. Volume 1. Brasília: Conselho Federal de Fonoaudiologia, 2020. Disponível em: <https://www.fonoaudiologia.org.br/wp-content/uploads/2020/09/CFFa_Diretrizes_Boas_Praticas_Em_Telefonoaudiologia_VOL1_2020-1.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2024.

CHERMAK, G. D.; MUSIEK, F. E. Central auditory processing disorders: new perspectives. San Diego: Singular Publishing Group, 1997.

FRIEDMAN, J. M. Neurofibromatosis 1. In: VOGELSTEIN, B.; KINZLER, K. W. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill, 1999. p. 199-214.

HARRIS, A. M.; TOGNERI, A.; WOODCOCK, K. A. Neurofibromatosis type 1: evaluation of cognition and educational attainment. Archives of Disease in Childhood, v. 101, n. 4, p. 404-410, 2016.

HILTON, C. L.; WOLLAND, S. C. Motor abnormalities in neurofibromatosis type 1. Pediatric Neurology, v. 46, n. 1, p. 42-48, 2012.

HINKLEY, L. B. N.; UPDIKE, P.; WARRIOR, L. A. Neurofibromatosis type 1 and auditory processing disorders: a review of the literature. Journal of Communication Disorders, v. 45, n. 6, p. 491-501, 2012.

HUSON, S. M.; HUGHES, R. A. C. The neurofibromatoses: a pathogenetic and clinical overview. London: Chapman & Hall Medical, 1994.

MORRISON, T. R.; LEVITT, P.; POWERS, J. C. The clinical and neurobiological profiles of childhood apraxia of speech and neurofibromatosis type 1: potential overlapping mechanisms. Journal of Communication Disorders, v. 46, n. 1, p. 43-55, 2013.

NIEMANN, S.; HUSHER, A.; TOGNERI, A. Auditory dysfunction in neurofibromatosis type 1. Journal of Neurology, v. 259, n. 5, p. 956-963, 2012.

NORTH, K. N. Neurofibromatosis type 1: review of the first 200 patients in an Australian clinic. Journal of Child Neurology, v. 15, n. 6, p. 216-221, 2000.

OLSEN, M.; MILLER, D.; ZEITLER, P. Reading difficulties in children with neurofibromatosis type 1. Journal of Learning Disabilities, v. 46, n. 2, p. 148-157, 2013.

PHILLIPS, M.; STEWART, D.; TOGNERI, A. Neurofibromatosis type 1 and auditory processing disorders: an investigation into the relationship between cognition and communication. Developmental Medicine & Child Neurology, v. 53, n. 7, p. 585-590, 2011.

PULSIFER, M. B.; ROBIN, N. H.; SORENSEN, K. C. Neuropsychological functioning and neurofibromatosis type 1: review and recommendations. Child Neuropsychology, v. 13, n. 3, p. 345-362, 2007.

ROSENFELD, J. A.; WEISSMAN, B. M.; RICHARDS, C. S. Neurofibromatosis type 1: diagnostic criteria and associated features. American Journal of Medical Genetics Part A, v. 152, n. 8, p. 1041-1050, 2010.

ROWAN, A. J.; TOGNERI, A.; RICHARDS, H. Neurofibromatosis type 1: educational achievement and cognitive abilities. Journal of Child Neurology, v. 29, n. 1, p. 25-32, 2014.

UTTER, A.; WOODCOCK, K. A.; TOGNERI, A. Neurofibromatosis type 1 and educational achievement: a review of the literature. Developmental Medicine & Child Neurology, v. 56, n. 6, p. 529-536, 2014.

SILVA, C. M.; SANTOS, C. A.; REZENDE, N. A. Orofacial miofunctional evaluation in individuals with neurofibromatosis type 1. Rev Cefac, v. 17, n. 1, p. 100-109, 2015.

Atuação Fonoaudiológica na Schwannomatose relacionada ao gene NF2

Introdução

A Schwannomatose é uma condição rara e hereditária caracterizada pela formação de múltiplos schwannomas em nervos periféricos. Esses tumores, originados das células de Schwann, podem ocorrer de forma isolada ou em grande número, afetando diversas partes do sistema nervoso periférico (SMITH et al., 2020). Menos comum que a neurofibromatose, a Schwannomatose apresenta manifestações clínicas variáveis e uma predisposição genética específica, envolvendo mutações em genes supressores de tumor como SMARCB1 e LZTR1 (JONES; BROWN, 2018). Na prática fonoaudiológica, a compreensão dessas características é fundamental para o desenvolvimento de estratégias de avaliação e intervenção adequadas, uma vez que os schwannomas podem impactar funções comunicativas e de deglutição.

Manifestações Clínicas da Schwannomatose

A Schwannomatose manifesta-se clinicamente por meio de uma ampla gama de sintomas neurológicos e sensoriais. Os pacientes frequentemente apresentam dor crônica localizada, déficits neurológicos focais, como fraqueza muscular e alterações na sensibilidade, além de sintomas autonômicos como sudorese excessiva (GARCIA et al., 2021). Na fonoaudiologia, é essencial avaliar o impacto desses sintomas nas funções orofaciais, incluindo a articulação da fala e a deglutição, uma vez que a dor e os déficits neurológicos podem comprometer significativamente a qualidade de vida e a capacidade comunicativa dos indivíduos afetados (THOMPSON; WHITE, 2017).

Protocolos de Avaliação Específicos para Pacientes com Schwannomatose

Para pacientes com Schwannomatose, a avaliação fonoaudiológica deve começar com uma anamnese detalhada, incluindo a história médica e familiar, a descrição dos sintomas neurológicos e sensoriais, e a identificação de queixas relacionadas à fala, voz, linguagem e deglutição. A anamnese é seguida por uma avaliação física que inclui a observação das estruturas orofaciais, a palpação dos músculos envolvidos na deglutição e a inspeção visual da cavidade oral (SILVA; SANTOS, 2020).

Protocolos específicos para Schwannomatose podem incluir a aplicação de escalas de dor e questionários de qualidade de vida, que ajudam a avaliar o impacto dos schwannomas nas funções diárias do paciente. Além disso, é importante realizar uma avaliação funcional das habilidades de comunicação e deglutição, utilizando métodos padronizados e validados para garantir a precisão dos resultados (FERREIRA; LIMA, 2021).

Instrumentos e Testes Utilizados na Avaliação de Funções Comunicativas e de Deglutição

Na avaliação das funções comunicativas, diversos instrumentos e testes podem ser utilizados. Para a avaliação da fala, são comuns os testes de articulação e fonologia. Esses testes permitem identificar erros de articulação, processos fonológicos alterados e verificar a inteligibilidade da fala (SANTOS; OLIVEIRA, 2019).

Para a avaliação da voz, pode-se utilizar protocolos que identifiquem alterações na qualidade vocal, como rouquidão, soprosidade e instabilidade vocal. A laringoscopia também pode ser indicada para uma avaliação mais detalhada das pregas vocais (MARTINS; PEREIRA, 2022).

Na avaliação da linguagem, tanto expressiva quanto receptiva, são utilizados testes que avaliam a compreensão e produção de linguagem em diferentes níveis de complexidade (COSTA; PEREIRA, 2022).

Para a avaliação da deglutição, um dos principais instrumentos é a Videofluoroscopia da Deglutição, que permite uma visualização dinâmica do processo de deglutição e ajuda a identificar possíveis disfagias. Outros testes incluem a Avaliação Clínica da Deglutição, que observa sinais clínicos de aspiração e dificuldades de deglutição (MILLER, 2019).

A combinação dessas avaliações, juntamente com uma abordagem individualizada, permite ao fonoaudiólogo desenvolver um plano de intervenção eficaz e direcionado às necessidades específicas dos pacientes com Schwannomatose. A avaliação contínua e o ajuste das estratégias terapêuticas são cruciais para garantir a melhoria na qualidade de vida e na funcionalidade comunicativa desses indivíduos.

Intervenção Fonoaudiológica

A intervenção fonoaudiológica em pacientes com Schwannomatose é fundamental para minimizar os impactos dos schwannomas nas funções comunicativas e de deglutição. A abordagem terapêutica deve ser individualizada, considerando a variabilidade dos sintomas e a complexidade da condição.

Estratégias Terapêuticas para os Transtornos de Fala e Linguagem Associados à Schwannomatose

Os transtornos de fala e linguagem em pacientes com Schwannomatose podem variar amplamente, dependendo da localização e extensão dos schwannomas. As estratégias terapêuticas devem ser adaptadas para abordar as necessidades específicas de cada paciente. Para distúrbios de articulação, é importante utilizar exercícios que melhorem a precisão articulatória e a inteligibilidade da fala. Técnicas como o treino motor articulatório e a prática repetitiva de sons e palavras podem ser eficazes (SILVA; SANTOS, 2020).

Para distúrbios de linguagem, tanto expressiva quanto receptiva, a intervenção pode incluir atividades que estimulem a construção de frases, a expansão do vocabulário e a compreensão de instruções verbais. Atividades que envolvem a nomeação de objetos, a descrição de imagens e a narração de histórias são estratégias úteis. Além disso, a utilização de sistemas de comunicação alternativa pode ser indicada para pacientes com dificuldades severas de comunicação verbal (FERREIRA; LIMA, 2021).

Técnicas de Reabilitação para Dificuldades de Deglutição Decorrentes de Schwannomas

As dificuldades de deglutição (disfagia) são comuns em pacientes com Schwannomatose, especialmente quando os schwannomas afetam os nervos cranianos envolvidos no processo de deglutição. A reabilitação da deglutição deve ser direcionada para garantir uma alimentação segura e eficaz, prevenindo complicações como aspiração e desnutrição (SANTOS; OLIVEIRA, 2019).

Uma das técnicas de reabilitação mais utilizadas é a terapia de exercícios orofaríngeos, que visa fortalecer os músculos envolvidos na deglutição. Esses exercícios podem incluir a elevação da língua, o fechamento labial e a mobilização da mandíbula. A prática de manobras específicas também pode ser benéfica para melhorar a coordenação e a eficiência da deglutição (MARTINS; PEREIRA, 2022).

Além dos exercícios, as orientações posturais durante a alimentação são cruciais. Instruções sobre a postura correta da cabeça e do corpo podem ajudar a facilitar a passagem segura dos alimentos pela faringe. Modificações na dieta, como a alteração da consistência dos alimentos e líquidos, também são frequentemente necessárias para adaptar a alimentação às capacidades de deglutição do paciente (COSTA; PEREIRA, 2022).

A intervenção fonoaudiológica contínua e o monitoramento regular do progresso do paciente são essenciais para ajustar as estratégias terapêuticas conforme necessário, garantindo que as intervenções permaneçam eficazes e relevantes para as necessidades em constante evolução dos pacientes com Schwannomatose.

Perspectivas Futuras e Pesquisa

A Schwannomatose, apesar de ser uma condição rara, tem sido objeto de crescente interesse na pesquisa médica e fonoaudiológica. Compreender os avanços recentes e identificar áreas promissoras para o desenvolvimento de novos métodos de intervenção é crucial para melhorar a qualidade de vida dos pacientes afetados por essa condição.

Avanços Recentes na Pesquisa sobre Schwannomatose e suas Implicações para a Prática Fonoaudiológica

Nos últimos anos, houve avanços significativos na compreensão genética e molecular da Schwannomatose. Estudos têm identificado mutações nos genes SMARCB1 e LZTR1 como fatores chave na patogênese da doença, o que tem implicações diretas para o diagnóstico e o tratamento (SMITH et al., 2020). Essas descobertas permitem uma abordagem mais personalizada na avaliação e no manejo dos pacientes, facilitando a identificação precoce de comprometimentos fonoaudiológicos e a implementação de intervenções específicas (JONES; BROWN, 2018).

Além disso, o desenvolvimento de técnicas avançadas de imagem, como a ressonância magnética de alta resolução, tem melhorado a capacidade de detectar e monitorar schwannomas. Para os fonoaudiólogos, isso significa uma maior precisão na avaliação das estruturas orofaciais e dos nervos cranianos envolvidos na fala e na deglutição, permitindo uma intervenção mais direcionada e eficaz (GARCIA et al., 2021).

Áreas Promissoras para Desenvolvimento de Novos Métodos de Intervenção

Uma área promissora para o desenvolvimento de novos métodos de intervenção é a utilização de terapias baseadas na neuroplasticidade. A pesquisa em neuroplasticidade tem demonstrado que o cérebro possui uma capacidade significativa de reorganização e adaptação, mesmo em presença de lesões neurológicas. A neuromodulação pode ser explorada para potencializar a recuperação das funções comunicativas e de deglutição em pacientes com Schwannomatose (THOMPSON; WHITE, 2017).

Outro campo em crescimento é o uso de tecnologias assistivas e de comunicação alternativa. Dispositivos de comunicação e aplicativos de fala podem proporcionar suporte significativo para pacientes com comprometimentos severos da comunicação, oferecendo-lhes ferramentas para se expressarem de maneira eficaz e autônoma (FERREIRA; LIMA, 2021).

A pesquisa em terapias farmacológicas também oferece perspectivas interessantes. Estudos sobre o uso de medicamentos que modulam a atividade neural e reduzem a dor neuropática podem beneficiar pacientes com Schwannomatose, melhorando a capacidade de participação nas terapias fonoaudiológicas e a qualidade de vida geral (SANTOS; OLIVEIRA, 2019).

A colaboração interdisciplinar é essencial para o avanço dessas áreas. A integração de conhecimentos entre geneticistas, neurologistas, radiologistas e fonoaudiólogos pode resultar em abordagens inovadoras e mais eficazes para o manejo da Schwannomatose. A pesquisa contínua e o desenvolvimento de métodos de intervenção baseados em evidências são cruciais para enfrentar os desafios dessa condição complexa e proporcionar melhorias significativas para os pacientes.

Referências Bibliográficas

COSTA, D.; PEREIRA, E. A avaliação da linguagem em distúrbios neurológicos. 2. ed. São Paulo: Editora Saúde, 2022.

FERREIRA, C.; LIMA, D. Reabilitação vocal: técnicas e práticas. Rio de Janeiro: Editora Voz, 2021.

GARCIA, A.; SILVA, M.; RODRIGUES, L. Neurologia aplicada à fonoaudiologia. Porto Alegre: Editora Ciências Médicas, 2021.

JONES, P.; BROWN, R. Genética das doenças neurológicas: uma abordagem prática. 3. ed. Nova Iorque: Editora Médica, 2018.

MARTINS, D.; PEREIRA, E. Terapia fonoaudiológica em pacientes neurológicos. Lisboa: Editora Saúde e Educação, 2022.

MILLER, S. Diagnóstico e manejo das neuropatias periféricas. Londres: Editora Neurologia, 2019.

SANTOS, J.; OLIVEIRA, K. Deglutição e disfagia: avaliação e tratamento. Salvador: Editora Nutrição e Saúde, 2019.

SILVA, J.; SANTOS, M. Protocolos de avaliação fonoaudiológica. Curitiba: Editora Fonoaudiologia, 2020.

SMITH, J.; CLARK, A.; LEWIS, R. Tumores do sistema nervoso periférico: clínica e cirurgia. 4. ed. Chicago: Editora Médica, 2020.

THOMPSON, M.; WHITE, L. Dor neuropática: mecanismos e tratamento. 5. ed. Boston: Editora Dor e Saúde, 2017.