Telemedicina para pessoas com neurofibromatoses

Relato da experiência durante a pandemia de COVID (2020 – 2022) [1]

Dr. Luiz Oswaldo Carneiro Rodrigues (Dr. Lor)

Médico e Diretor Administrativo da Associação Mineira de Apoio aos Portadores de Neurofibromatose (AMANF) – Gestão 2022-2026

Nos seus primeiros meses, a pandemia de COVID interrompeu o atendimento médico no Centro de Referência em Neurofibromatoses do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (CRNF), localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, que vinha ocorrendo desde 2004 [2]. A solução para atender à grande demanda por atendimento foram as consultas por videoconferência, a chamada telemedicina, que passei a realizar alguns dias por semana, e que resultou no atendimento de cerca de 600 famílias, entre novas consultas e retornos.

A análise desta experiência, aparentemente inédita, pelo menos no Brasil, fornece alguns dados sobre a utilidade ou não da telemedicina para as pessoas com neurofibromatoses (ver aqui mais informações sobre as características clínicas deste grupo de doenças genéticas que apresentam em comum manifestações cutâneas e neurológicas).

Para tornar estas informações mais objetivas, revi os prontuários de 130 pessoas (27%) escolhidas de forma aleatória entre 478 novos atendimentos, mantendo o anonimato e privacidade das pessoas atendidas.

Na Parte 1 estão os principais resultados e, para quem desejar mais informações, na Parte 2 estão mais detalhes sobre como as consultas eram realizadas.

Parte 1

Fatores favoráveis

A principal vantagem das teleconsultas foi oferecer o atendimento médico parcial – sem exame físico – durante a pandemia, contornando as dificuldades impostas pelo isolamento social que foi necessário para conter a propagação da doença e das mortes enquanto não havia vacinas.

Este atendimento permitiu o esclarecimento diagnóstico e orientações para exames e tratamentos para (69%) das pessoas, provisoriamente, até o fim do distanciamento social.

No entanto, em 31% das vezes, as limitações do atendimento virtual (ver adiante) impediram a orientação clínica segura, exigindo um exame médico presencial.

Por meio da telemedicina foi possível atender pessoas residentes em outros estados brasileiros (71%) ou em locais distantes (ver mapa) sem condições econômicas para realizarem a viagem até o CRNF (39% das pessoas relataram renda mensal de zero a menos de 2 salários-mínimos).

Também foram atendidas algumas famílias – principalmente brasileiras emigrantes – em outros países: Argentina, Bulgária, Canadá, Estados Unidos, Hungria, Indonésia, Itália, Japão, Nigéria, Portugal e Rússia.

As consultas foram realizadas sem qualquer custo financeiro por parte das famílias, uma vez que elas foram vinculadas à agenda do CRNF, onde os atendimentos são realizados pelo Sistema Único de Saúde.

Outra característica do atendimento online foi a oportunidade de conhecer brevemente a intimidade das casas das pessoas atendidas, invertendo o padrão habitual, no qual os pacientes comparecem ao consultório. Este tipo de contato permitiu uma compreensão melhor do ambiente familiar, o que me parece ter ajudado na orientação de algumas condutas clínicas.

As teleconsultas permitiram a emissão de laudos técnicos para a maioria das pessoas (95%), os quais eram encaminhados a médicas e médicos locais ou a instituições de saúde ou previdência social. Aparentemente, estes laudos foram úteis para a orientação clínica à distância e obtenção de benefícios legais, incluindo as declarações de necessidades especiais.

Finalmente, as teleconsultas permitiram o aconselhamento genético para 70% das pessoas atendidas, as quais ainda não possuíam informações seguras sobre a hereditariedade das NF.

NF1

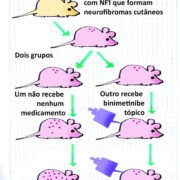

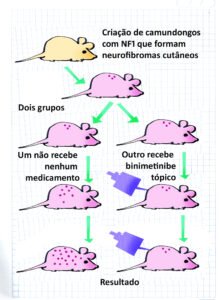

Na maioria das pessoas (92%) realizamos o diagnóstico de neurofibromatose do tipo 1 (NF1) e o atendimento online parece ter sido útil para aquelas que apresentavam as formas menos graves da doença, pois suas principais demandas eram esclarecimento diagnóstico (38%), orientações gerais e laudos técnicos.

As pessoas com as formas mais graves da NF1, que apresentavam demandas como dor, problemas neurológicos, suspeita de transformação maligna etc., geralmente não puderam ser avaliadas com segurança por videoconferência e exigiram novos exames clínicos presenciais (31%) para orientação adequada.

Schwannomatoses

As pessoas com Schwannomatoses (ligadas ao gene NF2 ou ao gene SMARCB1 ou ao gene LZTR1) corresponderam a 5,6% dos atendimentos. Ao contrário das pessoas com NF1, todas elas apresentavam problemas complexos que não puderam ser avaliados de forma segura por telemedicina, exigindo novo exame médico presencial ou o acompanhamento da teleconsultas por uma (o) colega médica (o) presente no local durante a videoconferência.

Fatores desfavoráveis

Sem dúvida, a principal desvantagem da teleconsulta é a impossibilidade do contato pessoal, que deve acontecer no atendimento presencial. O distanciamento físico na internet dificulta o relacionamento humano e o estabelecimento da confiança entre as pessoas, o que é fundamental para a orientação médica segura, especialmente quando envolve decisões delicadas e de risco.

A falta do exame físico (toque, ausculta, palpação, percussão, medidas neurológicas etc.) reduziu a observação clínica a uma inspeção visual por meio da câmera. Esta limitação da consulta online parece-me insuperável nos casos em que há outras manifestações clínicas (tumores, displasias, déficits neurológicos etc.), além das manchas café com leite e efélides.

Os problemas técnicos com o atendimento online limitaram em algum grau cerca de 30% das consultas e impediram totalmente cerca de 10% dos atendimentos. A maioria destes casos aconteceu em famílias de baixa ou nenhuma renda. Além da internet insuficiente e telefones celulares antigos, muitas pessoas não tinham habilitação digital suficiente para manter a conversação inteligível.

Solicitei pedidos de painel para os genes NF (NF1, NF2 e SPRED1) em 27% dos atendimentos, o que indica um aumento em relação à taxa habitual de cerca de 5% nas consultas presenciais no CRNF. Este aumento de exame genético provavelmente decorre da minha insegurança em geral com o atendimento online.

Conclusão

Minha experiência de telemedicina, provocada pela pandemia de COVID, mostrou que este tipo de atendimento para pessoas com neurofibromatoses pode ser útil em determinadas situações, mas apresenta limitações importantes.

Diante disso, penso que a teleconsulta para pessoas com NF deva ser realizada apenas quando o atendimento presencial não for possível ou, no máximo, como pré-consulta, enquanto se aguarda um atendimento presencial.

Parte 2 – Como as consultas eram realizadas

Agendamento

A maior parte da procura por consultas (66%) ocorreu após uma visita na página da AMANF ou a partir conhecimento do CRNF (14%). As demais procuras foram por indicações de profissionais da saúde e grupos de WhatsApp.

O contato inicial foi feito a partir de meu e-mail pessoal até que conseguimos um telefone da AMANF ou WhatsApp (31 99074 3011) e em seguida pelas secretárias da AMANF (Josiane Nery e Giorgete Viana).

Foi criada uma agenda por ordem de chegada e links para videoconferência para as 2 ou 3 consultas por dia, com uma hora de duração na plataforma Google Meeting, em 3 dias da semana, links estes que eram enviados por e-mail para as pessoas interessadas.

A maior parte dos atendimentos que realizei ocorreu nos dois primeiros anos da pandemia, quando não havia ainda a resolução do Conselho Federal de Medicina para telemedicina.

As consultas foram atendidas sem qualquer custo financeiro por parte das famílias, uma vez que elas foram vinculadas ao CRNF, onde os atendimentos são realizados pelo Sistema Único de Saúde.

Características das pessoas atendidas

Apresento, a seguir, algumas informações recolhidas dos prontuários de 130 pessoas escolhidas de forma aleatória (27%) dentre 478 novos atendimentos, mantendo o anonimato e privacidade das pessoas atendidas.

História familiar

Nesta amostra, que pode ser representativa dos demais atendimentos por telemedicina que realizei, observa-se que 25% das pessoas atendidas possuía um parente de primeiro grau com NF1.

Sabendo que em metade das famílias a NF1 ocorre como resultado de variantes herdadas, este dado acima sugere que a procura por telemedicina ocorreu mais frequentemente entre famílias com variantes novas do que naquelas nas quais o diagnóstico já era conhecido. Se isto for verdade, este dado parece coerente com a demanda principal da telemedicina por diagnóstico de variantes novas e em pessoas com formas menos graves.

Idade

A idade da população atendida foi de 9 anos (mediana), ou seja, basicamente crianças (56% do sexo feminino), cujas consultas foram agendadas geralmente por suas mães (que, por sua vez, tinham a mediana de idade de 41 anos). O pai destas crianças raramente estava presente à consulta.

Esta ausência paterna (masculina) tem sido observada também nos atendimentos presenciais no CRNF, provavelmente decorrente da estrutura patriarcal de nossa sociedade, que delega o cuidado da saúde da família às mulheres.

Renda

A renda das famílias atendidas foi próxima a 3 salários-mínimos (mediana) e variou de 0 a mais de 40. Cerca de 40% das famílias atendidas possuía renda inferior a 2 salários-mínimos.

Estes dados refletem a desigualdade social em nosso país e indicam que a condição econômica de grande parte das pessoas com NF faz com que elas dependam exclusivamente do SUS para os cuidados com a sua saúde.

Além disso, minha impressão atual é de que a baixa renda atrasa os diagnósticos e impede tratamentos complementares, aumentando a gravidade das manifestações e complicações das doenças.

Raça autodeclarada

A maioria das pessoas atendidas se declarou parda, embora muitas delas não soubessem responder à pergunta “qual é sua raça autodeclarada?” Algumas vezes, percebi desconhecimento e/ou desconforto com este assunto, provocando respostas do tipo: “como assim?” “ah, sei lá!”, “põe aí: moreninha”, “queimada de sol”, “mulata” e outras designações imprecisas.

Esta postura parece-me decorrente do racismo estrutural existente em nosso país, que dificulta a compreensão do significado social de raça e cor da pele.

Escolaridade

A faixa etária mediana (9 anos) das pessoas atendidas indica que a maioria ainda não havia frequentado escolas ou creches ou cursava os primeiros anos do ensino fundamental.

Vacinas

É importante registrar que mesmo estando numa epidemia que resultou em mais de 700 mil mortes no Brasil, apenas 67% das pessoas atendidas se declaram vacinadas contra a COVID – depois que as vacinas estavam disponíveis. As não-vacinadas alegaram desconfiança na “pressa” com que as vacinas foram oferecidas e em outras informações confusas e falsas disseminadas por negacionistas.

Motivos para as consultas

Os principais problemas mencionados para a realização das consultas estão apresentados na tabela abaixo e uma mesma pessoa podia apresentar mais de um motivo.

Tabela 1 – Motivos para as consultas

| Diagnóstico e informações sobre NF1 |

38% |

|

| Dificuldades cognitivas |

56% |

| Desatenção e hiperatividade |

33% |

| Transtorno no Espectro do Autismo |

24% |

|

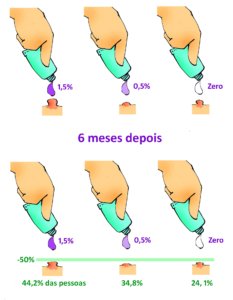

| Tratamento para neurofibromas: |

| cutâneos e subcutâneos |

34% |

| nodulares |

40% |

| plexiformes (*) |

34% |

|

| Gliomas |

19% |

| Escolioses |

12% |

(*) Destes, 2% em busca especificamente do quimioterápico selumetinibe.

Esta tabela demonstra que os problemas comportamentais e cognitivos são tão frequentes e importantes quanto os tumores nas pessoas com NF1.

Diante da grande demanda, fica evidente o quanto ainda precisamos de tratamentos efetivos para os diversos problemas causados pelas NF.

Perguntas, dúvidas e sugestões para completarmos esta análise serão bem vindas.

Enviar para rodrigues.loc@gmail.com

Grato

Dr. Lor

[1] Agradeço as leituras atentas e sugestões dos médicos Bruno CL Cota e Nilton A de Rezende.

[2] O atendimento médico no CRNF foi iniciado em 2004 pelos médicos e professores da UFMG Nilton Alves de Rezende e Luiz Oswaldo Carneiro Rodrigues e, a partir de 2018, também pelo médico do HC Bruno Cezar Lage Cota. A partir de 2021, o CRNF passou a ser coordenado pela médica e professora de pediatria da UFMG Juliana Ferreira de Souza.